東関戸区の若連に所属する某若週のBLOG.

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

「東関戸若衆心得」

本日、東関戸の大先輩がこの本を持ってきてくださいました。

有難うございます。

この本、その名の通り若衆の心得が記されております。

若衆頭の心得、曳き廻しの心得、梃子の心得、拍子木の心得等。

冷静に見るとなかなか厳しい注文。

例えば

1.梃子衆は後方(梶棒)にての方向変わるを恥とすべし

恥とすべし

恥とすべし

ハイっ 心得ました!!!

1.梃子衆は技術論より我慢、意地と心得るべし

ハイッ 心得ました!!!

現在とこの心得が書かれた時では山車の構造(車軸やハンマ)等変わってきているので、丸々当てはめられてしまうと厳しい処もあるのですが。

祭の花形である梃子を持つ以上、この辺りの精神は根本に持ち続けて行きたいと思います。

1.梃子衆は誇りを持って伝統に従い華麗たるべき事。

ハイっ 心得ました!!!

ちなみに東関戸は発進拍子木三回打ちですが、ちゃんとこちらにも発進 三回と書かれています。

ちなみに停止時は「止まるまで何度でも」

これは現実には見た事ないですが、実際に見てみたい気もしますが・・。

多分、何度も打たなければ止まらない様な事態に有る時は、かなり危険な状態のような気がするのでやはり見たくありません。

また若衆や小若の心得も書かれているのですが、その他に最近耳慣れない言葉も・・・

「賑衆」 これは他から参加している人達のことでしょうか。

最近、当町も賑衆が、殆どいないです・・・・・・

まだまだ一杯かいてあるのですが、これ以上は企業秘密という事で・・。

最後に、

1.若衆は常に適当に唱和し、華麗にして賑々しく曳き廻し及び踊り、和を尊び伝統を重んじ老幼を労わり力強く他町に当町幣台これあることを見せる事

ハイっ 心得ました!! これ かなり大事な事であります!!

※今日は雨の中届けていただき有難うございました!この心得を守り先輩方の作ってきた伝統を受け継いで行きたいと思います!!

PR

久しぶりの更新です。

久々の更新ですが、今日は東関戸以外の話題。

※今回の記事をお読みになる前に

この記事は、あくまでも私の個人的な推測です。

今回書きました記事には示すべき確たる歴史的根拠はございませんので、その点をお含みの上お読みください。

先日、祭関係のサイトを色々と見ておりました処、気になる写真を発見 !!

!!

「祭だ 屋台だ」というサイト内にありました この写真です。

このSITEは、全国の祭りを管理者が見て詳しくレポートしてあるのですが、祭礼の飾り物や山車の分類がとても詳しく載っています。

私も毎回見るたびに目から鱗が落ちる凄いサイトなんです。

その中で見つけたこの写真!!

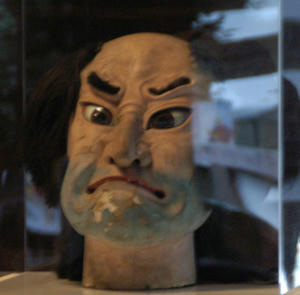

この人形は、東京都青梅市荒田地区八坂神社のご神体です。

題材は「和唐内(わとうない)」。

和唐内というのは、、近松門左衛門の浄瑠璃脚本「國性爺合戦(こくせんやがっせん)」 に登場する武士の名前で、中国、明の時代の武将と日本人女性の間に生まれたとされる武将・鄭成功のこと。門左衛門が、「日本人(和)でも中国人(唐)でもない(内)」とゆうシャレをこめてそう呼んだと言われている。(わからない というシャレもかかってる?)

この人形元々は、東京都八王子市大横町のものだったのですが、大横町会が青梅市の旧荒田地区(現在の同市小曽木三)に譲り渡したそうです。

その御頭が先日の「八王子まつり」に合わせて93年ぶりに里帰りした時一般公開されました。

その時の貴重な画像を「祭だ 屋台だ」の管理者様からお借りいたしました。

さて、そんな東京の人形の事がなぜこのブログで記事に?

ここで私と同じ祭マニアDNA(妄想癖?)をお持ちの皆様ならピーンと来た方はことでしょう。

この和唐内さん、佐原の「アノお方 」に似ていませんか?

」に似ていませんか?

あの暴れん坊の神様のアノ御方!

この鼻筋、そしてこの目玉、この険しく開いたお口。

ともに白塗り。

下川岸の素盞嗚尊様は、作者不明です。

この和唐内さんも作者不明です。

産みの親が誰だかわかっていない状態です。

この和唐内さん、制作年代は文久年間と言われています。

素盞嗚尊様は制作年代は江戸時代後期といわれています。

下川岸の彫刻の制作年代は文久年間といわれています。

彫刻と人形の制作年代が同じという可能性は大いに有かもしれませんね。

もしかして、この二つの人形現在産みの親知らずではありますが、同じ時期に制作され、作者が同じ兄弟の可能性が大いにあると思うのは私だけでしょうか?

同じ作者で同じ時期の作品であれば作風は似てくる物でしょう。

佐原の中では、一際異彩を放っているこの下川岸の尊様。

この画像を見て「尊様!!ご兄弟を発見しましたよ!!」

とびっくりしている所に、もう一枚もっとビックリの画像が 。

。

この人もアノ人達に似ていませんか?

このお方は、「加藤清正公」であります。

この人形は、谷中坂町町会が所蔵しているもので、谷中・玉林寺の倉に、木箱に入れて納められていたそうです。

人形のお顔には肌色やひげの薄青色が残り、目には彩色されたガラスがはめ込まれている。と「祭だ 屋台だ」の解説に記載されていました。

もしかして・・・・・・・・・・・・・・・・

この人も兄弟じゃありませんか?

この鼻といい、目玉といい。この表情!!

「マチガイナイッ! 」と、思わず言ってしまいそうです。

」と、思わず言ってしまいそうです。

ではこれで、下川岸の尊様、和唐内さん、加藤清正公で親知らず三兄弟トリオ結成 か?

か?

いえいえ、この清正公にはちゃ~んと親の記録が残っていたのです 。

。

この清正公の産みの親の名前は・・・・

「三代目・原 舟月」。

言わずと知れた名人形師で有ります。

全国各地に素晴らしい作品を残しており、佐原には船戸区の神武天皇が残されています。

そして、この清正公 お生まれになった年は「嘉永6年(1853)」であります。

これはあくまでも私の個人的な推測です。

確たる根拠はございません。

以下、私の推測

この三体は、同じ作者の作品である可能性が有る。

その中の一体、加藤清正公を作ったのは名人 三代目 原舟月である。

不明とされてきた下川岸の人形の作者は「原舟月」の可能性が有る。

どうでしょう?

勿論、これは私が人形の画像を見ただけで感じているだけですが・・。

※今回の記事を書くにあたり、「祭だ 屋台だ」管理者様より画像使用の許可をいただきました。有難うございました。

久々の更新ですが、今日は東関戸以外の話題。

※今回の記事をお読みになる前に

この記事は、あくまでも私の個人的な推測です。

今回書きました記事には示すべき確たる歴史的根拠はございませんので、その点をお含みの上お読みください。

先日、祭関係のサイトを色々と見ておりました処、気になる写真を発見

!!

!!「祭だ 屋台だ」というサイト内にありました この写真です。

このSITEは、全国の祭りを管理者が見て詳しくレポートしてあるのですが、祭礼の飾り物や山車の分類がとても詳しく載っています。

私も毎回見るたびに目から鱗が落ちる凄いサイトなんです。

その中で見つけたこの写真!!

この人形は、東京都青梅市荒田地区八坂神社のご神体です。

題材は「和唐内(わとうない)」。

和唐内というのは、、近松門左衛門の浄瑠璃脚本「國性爺合戦(こくせんやがっせん)」 に登場する武士の名前で、中国、明の時代の武将と日本人女性の間に生まれたとされる武将・鄭成功のこと。門左衛門が、「日本人(和)でも中国人(唐)でもない(内)」とゆうシャレをこめてそう呼んだと言われている。(わからない というシャレもかかってる?)

この人形元々は、東京都八王子市大横町のものだったのですが、大横町会が青梅市の旧荒田地区(現在の同市小曽木三)に譲り渡したそうです。

その御頭が先日の「八王子まつり」に合わせて93年ぶりに里帰りした時一般公開されました。

その時の貴重な画像を「祭だ 屋台だ」の管理者様からお借りいたしました。

さて、そんな東京の人形の事がなぜこのブログで記事に?

ここで私と同じ祭マニアDNA(妄想癖?)をお持ちの皆様ならピーンと来た方はことでしょう。

この和唐内さん、佐原の「アノお方

」に似ていませんか?

」に似ていませんか?あの暴れん坊の神様のアノ御方!

この鼻筋、そしてこの目玉、この険しく開いたお口。

ともに白塗り。

下川岸の素盞嗚尊様は、作者不明です。

この和唐内さんも作者不明です。

産みの親が誰だかわかっていない状態です。

この和唐内さん、制作年代は文久年間と言われています。

素盞嗚尊様は制作年代は江戸時代後期といわれています。

下川岸の彫刻の制作年代は文久年間といわれています。

彫刻と人形の制作年代が同じという可能性は大いに有かもしれませんね。

もしかして、この二つの人形現在産みの親知らずではありますが、同じ時期に制作され、作者が同じ兄弟の可能性が大いにあると思うのは私だけでしょうか?

同じ作者で同じ時期の作品であれば作風は似てくる物でしょう。

佐原の中では、一際異彩を放っているこの下川岸の尊様。

この画像を見て「尊様!!ご兄弟を発見しましたよ!!」

とびっくりしている所に、もう一枚もっとビックリの画像が

。

。この人もアノ人達に似ていませんか?

このお方は、「加藤清正公」であります。

この人形は、谷中坂町町会が所蔵しているもので、谷中・玉林寺の倉に、木箱に入れて納められていたそうです。

人形のお顔には肌色やひげの薄青色が残り、目には彩色されたガラスがはめ込まれている。と「祭だ 屋台だ」の解説に記載されていました。

もしかして・・・・・・・・・・・・・・・・

この人も兄弟じゃありませんか?

この鼻といい、目玉といい。この表情!!

「マチガイナイッ!

」と、思わず言ってしまいそうです。

」と、思わず言ってしまいそうです。ではこれで、下川岸の尊様、和唐内さん、加藤清正公で親知らず三兄弟トリオ結成

か?

か?いえいえ、この清正公にはちゃ~んと親の記録が残っていたのです

。

。この清正公の産みの親の名前は・・・・

「三代目・原 舟月」。

言わずと知れた名人形師で有ります。

全国各地に素晴らしい作品を残しており、佐原には船戸区の神武天皇が残されています。

そして、この清正公 お生まれになった年は「嘉永6年(1853)」であります。

これはあくまでも私の個人的な推測です。

確たる根拠はございません。

以下、私の推測

この三体は、同じ作者の作品である可能性が有る。

その中の一体、加藤清正公を作ったのは名人 三代目 原舟月である。

不明とされてきた下川岸の人形の作者は「原舟月」の可能性が有る。

どうでしょう?

勿論、これは私が人形の画像を見ただけで感じているだけですが・・。

※今回の記事を書くにあたり、「祭だ 屋台だ」管理者様より画像使用の許可をいただきました。有難うございました。

「東は絶対に屋台を引かぬ、又屋台は貸す事も出来きぬ、又貸さぬとも申しません」

前日の紛争後、東関戸側が西関戸側に回答した言葉は上記のようなものでした。

この回答をうけて西関戸側は、ますます今後の対応に頭を悩ませます。

さて、東関戸側「絶対に曳かない」という強硬な態度、「曳かぬが貸せぬ、が貸さないともいえない」という難解な回答の裏側には何があったのでしょうか?

2つの町内で一つの山車を曳いていた2町内です。

大所帯ゆえの小さな争いは、後を絶たなかったのではないでしょうか?

元は関戸という一つの町内、関戸郷の山車を二つの町内で共有するが故に、この二つの町内には近親ゆえの強烈な対抗意識もあったのではないでしょうか?

事実、若衆同士の喧嘩等は当時としても珍しいことでは無かったと思われます。

しかし、今回に限っては祭礼中に東関戸側の人間は、若衆は勿論、当役まで引き揚げてしまったわけです。

翌日には、「東関戸は山車を絶対に曳かない」との回答。

東側の強硬な姿勢には、引き揚げ後東関戸内にて廻ったある回状が深く関係しているのでした。

紛争後、引き揚げた若衆の中には、大所帯でのこれ以上曳きまわしに限界を感じていた人間も勿論いたと思われます。

それらの人間には、今回の出来事は「分離」を決心させる絶好の機会だったのでしょう。

その夜、東関戸内にはある回状が廻ります。

その回状には、今回の事を東側は強く抗議すべしという声明とともに今回の事の顛末がかかれていました。

回状は、若衆当役間だけでなく東関戸側の旦那衆の目にも触れる事となります。

当時の町内での強力な決定力をもつ旦那衆は、その回状により事の顛末をしり、今回の事の重大性、そして東関戸、西関戸の原状を知ります。

それにより、旦那衆も二つの町内の一台の山車を共有していける状態ではもう無い、時代の移り変わりを感じとります。

今回の事は、強硬に断固抗議すべし、分離も辞さずという態度とは裏腹に旧関戸山車の今後の処遇等の見通しがついていない。共有のものである以上分離すれば、山車はどちらかの物になるか?どうなるのか?今回は断固曳かないが、山車は放棄しないがしかし元々半分は、西側の物。そういった東側の心情が、この回答に表れているのが読み取れます。

さて、この回答を受けた西関戸側も対応に頭を悩ませます。

日誌を元に話を要約します。

西関戸側は、さてどうしたらいいものかと協議をします。

そこで西側の有力者が、「私が東側の元老に話をしてきましょう、そうすれば話は収まるでしょう」と意見を出します。

そこで、まず東の区長に申入れをして、今回の紛争の謝罪をして、その後東側の元老に話をしに行こう」という事になります。

西側は、東の区長宅を訪れます。

しかし、東側の区長は不在。そこで当役に案内してもらい東の旦那衆の元老を尋ねます。

たずねますが、こちらも病気を理由にあってあえません。

そこで、東側の他の旦那衆を訪ね相談をします。

相談をすると、その旦那さんは「東においては、当役等は絶対に屋台を曳かないといっているとのことゆえ、それ(西側だけで曳く事)は結構じゃないのかと思う。」との事。

その話し合いの途中、警察署より警部補と巡査がきたり、前後三町である下宿、上中宿、下川岸区長が訪れ現時点までの経過を聞かれたので説明した。

その後、東の区長を呼んで再度話をして、「絶対に屋台を引かぬ、又屋台は貸す事も出来きぬ、又貸さぬとも申しません」では蛇の生殺しなので、確たる回答が欲しいと告げた。

その後、東側より回答があり「東においては絶対に参加はしない、また屋台は両区の所有なれば曳く曳かぬは随意に付き、もし曳廻す場合は黙認する」との回答を27日、午後六時に得ます。

その回答を得て直ちに西においては協議員会において議決し、西関戸だけでの曳き廻しを執行した。とあります。

この西関戸だけの曳き廻しが行なわれたという事が、分離の直接の引き金の様に資料等に書かれていることがありますが、実際のところは東関戸側は、西関戸だけでの曳き廻しについては了承をしていたという事が分かります。

それでは、東西の分離という新宿祭礼史におけるこの重大事件の歴史を動かした「その時は」はいつだったのでしょうか?

その時は、西関戸側が単独での曳き回しとは別の場所でおこっていました。

東関戸史談会の資料に、その時の様子を知る人間の話が残っています。

東関戸側は、前日の回状により27日早朝より薬師堂境内に若衆が集まります。

手洗前にてムシロをひいて、この後始まるであろう当役、役員の会議をまちます。

当役・役員が集まりだし、その後、旦那衆が集まりだします。

そして最後に、皆があつまった薬師堂境内に、町内の元老が現れます。

西関戸側が相談に行ったが、病気を理由にあえなかった元老です。

その元老は、境内に座りまっている若衆に「酒を一斗買って飲んでいろ」と金を渡し会議の場へ入っていきます。

会議の場では、各当役・役員が意見を交わしています。

やはりこれだけの歴史のある山車曳きをどうするかという会議ですから、ナカナカ意見もまとまらなかった事と思われます。

そんな会議が続く中、いよいよ今回のその時がやってきます。

その意見のやり取りを黙って聞ききながら、考え込んでいた元老が遂に口を開きます。

元老の出した答えは、山車の新造でした。

そして、その場にいた役員でもある町内の材木屋さんに「すぐに材木を見つけてこい」といいます。

この時、東関戸区だけの山車の新造、そして祭礼における東西の分離が決定されたのです。

この会議の出席者は、8人だけでありその内、この元老の一言にて重大事が決定されたと言われています。

この事が決定されたとき、薬師堂の前を西関戸区が曳く関戸郷が通ったことが印象深く忘れられないと、当時を知る方の話が東関戸史談会の資料に残っています。